칼릴 지브란의 홀어머니는 아이들 넷을 주렁주렁 달고 레바논에서 미국으로 이민을 왔다. 이 아이들 중 유일하게 읽고 쓰기를 배웠고 대학까지 간 사람은 명민한 막내아들, 칼릴이었다. 여기까지만 보면 미국인들이 좋아하는 가난한 이민자 성공 스토리다. 전형적인 공식을 따르자면, 칼릴은 마땅히 문재를 살려 신문사에 취직해서 기자가 되고, 빈 시간에 틈틈이 소설을 써서 기고했다가 대작가로 태어났어야 했다.

그러나 칼릴은 특유의 이국적인 미모 덕분에 보스턴 상류층 백인들의 아마추어 예술 애호가 살롱에 들어가게 된다. 신비한 동방에 대한 동경으로 가득한 이 곳에서 그는 '중동의 왕자' 취급을 받게 되었고, 그 이후 "예술이 나의 업"이라 생각했지 대학을 마치고서도 제대로 된 직업을 얻어볼 생각을 평생 하지 않았다. 그는 딜레탕트 친구들과 어울리며 시를 썼고, 그림을 그렸다. 그 동안 그의 손윗누이는 삯바느질을 하다 폐렴에 걸려 죽었다. 마지막으로 남은 여동생이 역시 재봉일과 조그만 가게로 그를 먹여 살렸다.

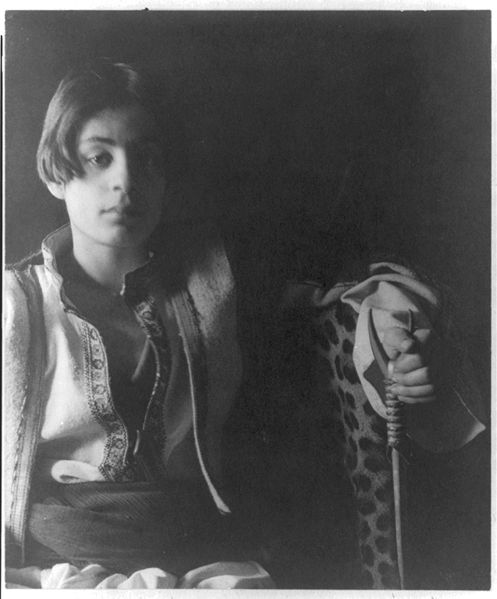

프레드 홀랜드 데이가 찍은 칼릴 지브란, 만 15세. (1898)

칼릴 지브란은 데이의 연인이란 소문이 돌았다.

출처는 위키피디아.

칼릴은 누이와 살면서 자기에게 금전적 원조를 아끼지 않는 돈 많은 연상녀들과도 사귀었다. 연상녀들과 비루한 누이동생을 피해 보스턴에서 뉴욕으로 달아난 후에도, 그는 한때 동거했던 여학교 교장에게 꿋꿋이 집세와 생활비를 탔다. 그의 베스트셀러 '예언자'를 무료로 교정본 사람도 바로 그녀였다. 지브란의 영어실력이 그리 좋은 편이 아니라, 그녀가 아예 몇페이지를 완전히 새로 쓰다시피한 경우도 많았기 때문에 사실 '예언자'를 순전히 칼릴 지브란 혼자의 저작으로 보기엔 무리가 있다.

칼릴은 자기 판타지에 충실한 삶을 살았다. 본래 가난한 농부의 아들이었던 그는 사람들에게 자기가 중동의 왕족이라고 말했다. 그의 이야기 속에서 그의 가족은 다 시들어가는 무화과 농장에서 일하는 대신 대리석 궁전에 살면서 벵갈 호랑이를 애완동물로 길렀다. 예수가 친히 그의 꿈으로 찾아와 이야기를 나눈다고도 주장했다. 물론, 보스턴 차이나타운의 침침한 작은 식료품점에 앉아 있는 여동생은 결코 그의 입에 올라오는 법이 없었다. (칼릴은 그녀가 틈틈이 보내는 돈을 받았지만.)

그런 지브란이 죽은지 80년이 되어가지만 그는 여전히 셰익스피어와 노자 다음으로 가장 잘 팔리는 시인이다. '예언자'는 아직도 스테디셀러다. 작년 뉴요커지는 칼릴 지브란을 소개하면서 '딱히 종교에 귀의하고 싶은 생각은 없지만 영적인 조언이 필요한' 현대인들에게 "예언자"는 딱 맞는 작품이었다고 한다. (게다가 '예언자'의 "행간은 트럭을 몰고 지나갈 수 있을 정도로 넓다"고도 빈정거렸다.)

나는 여전히 '예언자'를 좋아한다. 내 뇌리에 각인되었던 그의 이미지는 흰 수염 가득한 현자 알무스타파에서 외모 번드르르하고 몽상에 가득 찬 청년으로 바뀌었긴 하지만, 그것도 괜찮다. 신비롭고 닿을 수 없는 현자보다는 놈팽이가 훨씬 인간 냄새가 나는 법이니까.

출처 : 비온후 대숲 (다음 블러그)

'안방 > 이런얘기 저런얘기방' 카테고리의 다른 글

| 이팝나무 : 파란눈 (0) | 2008.03.24 |

|---|---|

| 방명록의 깃비님이 전해주시는 알짜 정보임당~ (0) | 2008.03.18 |

| 화이트린넨 : 성전의 두 기둥 - 따온 글 (0) | 2008.03.17 |

| 한결같이 : 깊은 긍정의 힘 (0) | 2008.03.12 |

| 이팝나무 : 별볼일없던 외톨이의 대성공 (0) | 2008.03.12 |